東京、高円寺にあるカフェ SUB storeにて、"Bali 1928"(1930年ごろのバリ島のフィルム上映会)のイベントに参加してきました。

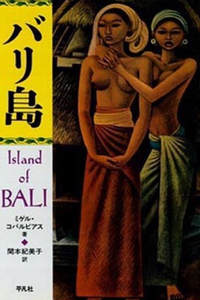

1930年代のバリ島の映像は以前にも見たことはありますが、今回の特別な点は、ミゲル・コバルビアス(Miguel Covarrubias)やコリン・マクフィー(Colin McPhee)自らが撮った映像であるということ。バリに興味がある人なら、この二人の名前は必ずと言ってもいいほど どこかで見聞きしているのではないでしょうか。彼らの書いた本を読んでは古き(良き?)バリに思いをはせ、遠い南の島にあこがれを抱いた人も多いのではないかと思います。

本の登場人物が動く姿や、作家が実際に見たものと同じ景色を 映像を通して見られたことは、なかなか感動的でした。90年近く前のバリの庶民の暮らしや儀式の様子、踊りやガムラン音楽を演奏する人々の姿などを見ていたら、ずっと昔の映像なのになぜか今のバリを見ているような、そんな気がしたのは私だけではないと思います。

もちろん、時代とともに変わってきた部分はたくさんありますが、昔から変わらないものがバリでは脈々と息づいていて、そして、まさにその部分が私たち外国人を魅了しているのではないかと、ふとそんなことを思いました。

イベントの最後に、1952年バリ島プリアタン村の楽団がアメリカツアー公演を行った際、TV番組(おそらくエド・サリバン ショー)に出演した映像があり、特別に見せてもらいました。映像の舞踊はオレッグ・タムリリンガン(Oleg Tambulilingan)という蜜蜂が求愛する様子を表現した踊りで、このツアー公演のために作られたと言われています。

踊り手は、コリン・マクフィーの本に出てくる大人になった「サンピ少年」(I Wayan Sampih)、そしてお相手の少女は、私が数年前バリ島にて『バリ舞踊のマエストロの公演』を観た際、オレッグを踊っていたイブ・ラカ(Gusuti Ayu Raka Rasmi)の12歳の時の姿であり、この映像を見た瞬間、本の世界と現実の世界が私の中でがっちりと繋がったのでした。

大事なものが変わらないバリ、次世代へと繋がるバリ、そんなバリを改めて感じることができ、ちょっと幸せな気分になったイベントでした。(あ)